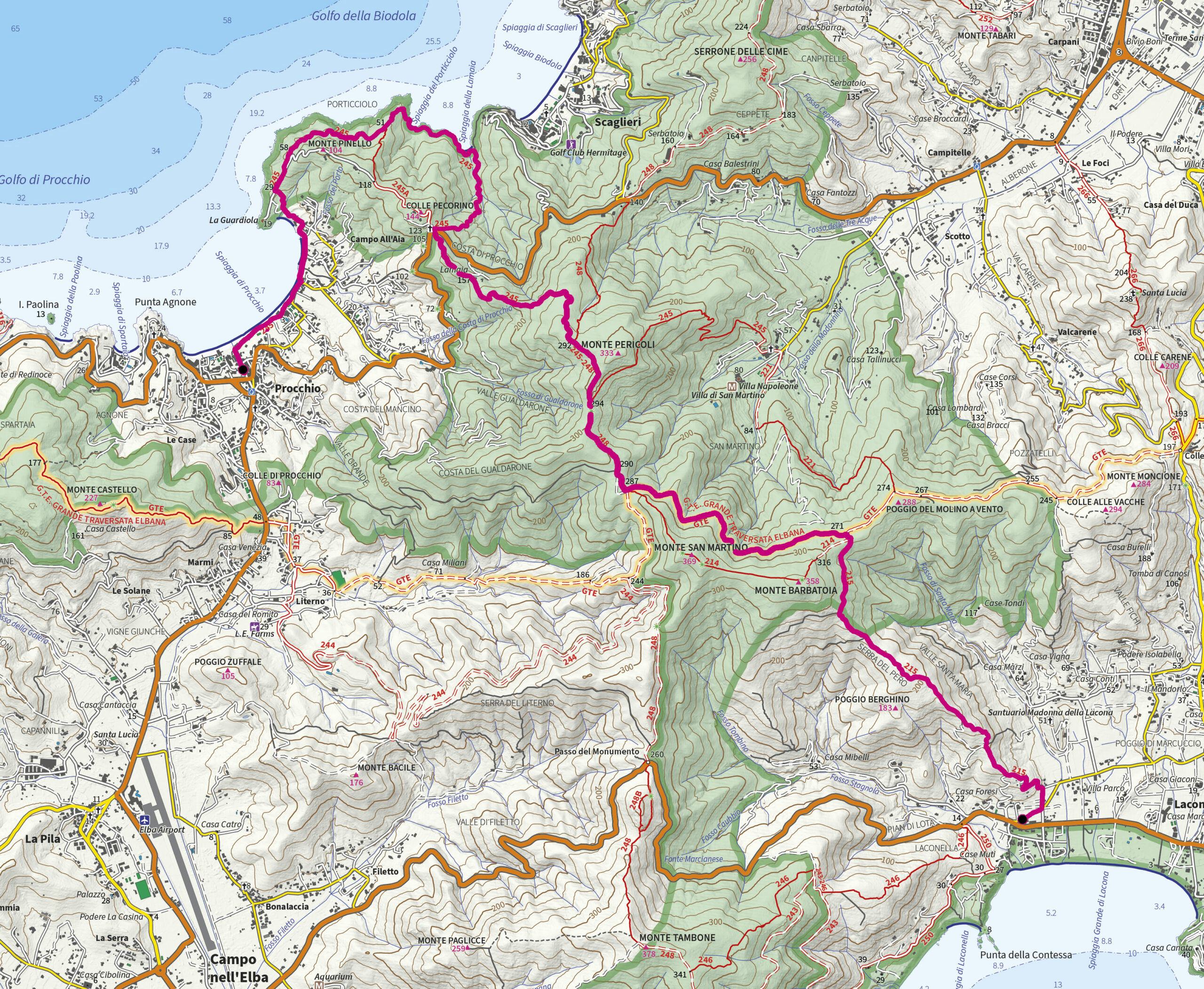

7ª tappa Via dell’Essenza – Via dei Lecci

| Partenza |

Lacona |

|---|---|

| Arrivo | Procchio |

| Tempo medio | 3 ore e 30 minuti |

| Lunghezza | 10 km |

| Difficoltà percorso | impegnativo |

| Dislivello in salita | 471 m |

| Ubicazione | Elba Centrale |

| Sentieri percorso |

n. 215, GTE, n. 248, n. 245 |

| Panoramico | ●●○○○ |

| Pianeggiante | ●●●○○ |

| Ombreggiato | ●●●○○ |

| Punti di interesse |

vegetazione ambienti sabbiosi, carbonaia, lavorazione del ferro |

A Lacona, nei pressi di Via dei Vigneti, si inizia la via dei lecci seguendo il sentiero n. 215 che sale fino alla Serra del Pero. Dopo aver attraversato una fitta lecceta si arriva al bivio con il sentiero n. 214 che conduce a Monte Barbatoia. Pochi metri più avanti si trova il bivio con la GTE dove si svolta a sinistra. La Grande Traversata Elbana in questo tratto centrale dell’isola coincide con una strada militare costruita in occasione della seconda guerra mondiale. Da notare alcuni pregevoli manufatti in granito come le pietre le pietre miliari e le opere di regimazione delle acque. A lato della strada si possono poi ammirare alcuni imponenti esemplari di leccio (Quercus ilex). Un esempio del tipo di vegetazione che, prima dei tagli boschivi operati dall’uomo fin dall’antichità, diversi secoli fa ammantava tutta l’isola. Giunti ad un quadrivio, dove la strada svolta verso sud, si abbandona la GTE imboccando sulla destra il sentiero n. 248. Dopo poco si arriva ad un bivio dove si mantiene la sinistra. Inizia qui, nei pressi di Monte Pericoli, un breve tratto in cui i sentieri 248 e 245 coincidono. Al successivo bivio, dove i sentieri si sdoppiano, continuiamo dritti sul sentiero n. 245 che scende fino all’attraversamento della trafficata strada provinciale Portoferraio-Procchio, nei pressi di Colle Pecorino dove è ubicata una piccola chiesa. In questo punto si prosegue a destra sul sentiero n. 245 imboccando la ripida discesa che segue i piloni della linea elettrica. Il tracciato corre poi parallelo al fosso della Lamaia che sfocia nella graziosa spiaggia omonima creando una piccola zona umida dove vegeta rigoglioso un canneto. Nelle immediate vicinanze si possono osservare alcune piante tipiche delle spiagge come la calcatreppola che forma bassi cespugli dalle foglie molto coriacee e spinose, la nappola vistosa specie ben riconoscibile dalle infruttescenze ovali spinose ed uncinate, ed il ravastrello dai piccoli fiori rosei. Il tracciato segue poi la linea di costa arrivando poco dopo alla più piccola spiaggia del Porticciolo. Da qui si sale più alti sulla costa inoltrandosi in una ombreggiata lecceta fino ad arrivare alla spiaggia di Procchio.

Punto di interesse 7 A – Leccio (aspetti botanici)

Il leccio (Quercus ilex) può essere considerato il re della vegetazione mediterranea e la lecceta, il bosco formato dall’insieme degli esemplari di questa specie, costituisce appunto lo stadio evolutivo più avanzato della vegetazione mediterranea (fase climax). Nel paesaggio isolano la quercia sempreverde è presente quasi ovunque, ben evidente e riconoscibile per le sue chiome e il fogliame sempreverde dalla tonalità scura. Lo troviamo nella lecceta a fustaia, oggi sempre più rara, che raggiungono facilmente i 15-20 metri di altezza, stretti gli uni accanto agli altri, allungati alla ricerca della luce. Nella lecceta ceduata, denominata anche forteto, gli esemplari sono più bassi e caratterizzati da più fusti che derivano dai molti getti che la pianta emette dalla ceppaia dopo il taglio. Quando l’albero è libero di crescere, non costretto dalle altre piante che gli si accalcano intorno, si può osservare, oltre la notevole altezza, anche l’ampiezza e maestosità della chioma. Lo troviamo inoltre nella macchia media e in quella bassa, lungo le scogliere impervie e presso le rupi marittime, sferzato dal vento e esposto al salmastro. In queste situazioni osserviamo anche esemplari annosi che risultano veri e propri bonsai naturali, contenuti nella loro crescita dalle avverse condizioni ambientali. Il leccio ha una corteccia grigio scura, più liscia in gioventù, ma molto fessurata e screpolata in età adulta. Le foglie sono sempreverdi e il loro margine può variare a seconda dell’età della pianta. Le foglie più basse e più giovani possono essere seghettate e dentellate, con tanti piccoli aculei. Nella pianta adulta, le foglie sono coriacee, dalla forma ellittica fino a lanceolata, dal margine liscio, con la pagina superiore lucida di un verde scuro e quella inferiore più chiara e feltrosa. La fioritura avviene in primavera inoltrata, tra aprile e maggio, con fiori unisessuali, con quelli femminili piccoli e poco visibili e con i maschili raccolti in amenti penduli di 4-6 centimetri di lunghezza. I frutti sono le ghiande che maturano nell’anno, nel periodo autunnale.

Punto di interesse 7 B – Leccio (aspetti etnobotanici)

Per la sua grande diffusione nei climi miti costieri, il leccio ha accompagnato le civiltà mediterranee, per le quali la quercia sempreverde ha rappresentato un’importante risorsa economica e produttiva. Questa pianta ha sempre fornito preziosa legna da ardere, molto compatta e resistente che brucia a lungo producendo un calore intenso. Per lo stessa ragione il legname è stato impiegato tradizionalmente, insieme al legno di erica e corbezzolo, nelle carbonaie per la produzione del carbone vegetale, all’Elba fondamentale risorsa per la lavorazione del ferro. L’isola è ancora coperta da vaste estensioni di quello che una volta era il forteto, il bosco produttivo per legna e carbone dove veniva effettuato il taglio ogni 15-20 anni, con gli esemplari ancora caratterizzati da più fusti che si innalzano dalle ceppaie. Il suo legname è duro e compatto, ricco di tannini, per cui risulta di impegnativa lavorazione, con la tendenza ad imbarcarsi: era comunque utilizzato in falegnameria per realizzare mobili, componenti resistenti quali assi di carri, manici e maniglie per attrezzi e le traversine dei binari quando erano ancora fatte di legno. Nella tradizione dei mastri d’ascia con il leccio si realizzavano le chiglie delle imbarcazioni di legno insieme ad altre strutture soggette ad usura, in genere componenti di modeste dimensioni, nelle navi di un tempo. Nella tradizione enologica di legno di leccio erano fatti i “ciocchi” o “pezzotti” del torchio vinario. Di leccio erano le resistentissime trottole un tempo usate anche dagli adulti nelle piazze dei paesi elbani. Per l’abbondanza di tannino la corteccia del leccio era abitualmente utilizzata in conceria e così anticamente anche i suoi frutti, le ghiande. Le ghiande erano impiegate inoltre come foraggio per gli animali e un tempo, tostate e macinate, per la produzione di farina. Per quanto riguarda gli usi officinali e medicinali la letteratura ci parla di un impiego delle ghiande, corteccia, gemme e radici per ottenere tannini condensati. Si ricavano inoltre quantità variabili di resine, pectine e flavonoidi. Per la particolare composizione del fitocomplesso, la specie è impiegata in fitoterapia per il trattamento di diarree ed infiammazioni lievi a carico delle mucose. Le api raccolgono il polline di leccio contribuendo alla produzione del miele. Per le antiche civiltà greche e italiche era considerato un albero sacro. I druidi costruivano i loro altari con il legno di leccio e ancora presso la cultura celtica la pianta rappresentava sacralità e ospitalità. Dal punto di vista simbolico il leccio rappresenta ancora forza, longevità e dignità.

Punto di interesse 7 C – flora ambienti sabbiosi

Presso il piccolo lido della Lamaia è presente una modesta estensione di area dunale caratterizzata dalla flora tipica degli ambienti sabbiosi. All’Elba a causa dell’elevato impatto esercitato dalle attività balneari e turistiche, sono rimasti ormai solo alcuni frammenti di habitat naturale di costa sabbiosa e dunale, soprattutto nella zona delle dune di Lacona, ma talvolta anche nei pressi dei lidi meno frequentati e più difficilmente raggiungibili. In tali situazioni possiamo ancora incontrare le specie tipiche di questo fragile ecosistema, piante pioniere che devono affrontare varie problematiche, tra le quali le difficoltà date dall’elevata presenza di sale apportato dai venti salsi. Gli stessi venti, se particolarmente intensi possono modificare rapidamente il suolo incoerente, spostando i granelli di sabbia con una forte azione smerigliatrice sulle superfici dei vegetali. Il suolo sabbioso, oltre a dare problemi di ancoraggio agli esemplari che riescono a insediarvisi, non trattiene l’acqua che scivola rapidamente nel sottosuolo. Per non parlare infine delle elevate temperature estive e della grande insolazione che interessa le spiagge nella bella stagione. Le specie tipiche di questi ambienti dovranno avere quindi caratteristiche di piante alofile, per contrastare l’abbondante presenza di sole, di xerofite, per resistere alle situazioni climatiche estreme, di camefite per resistere ai violenti venti costieri. Dovranno essere inoltre munite di forti, profondi e ramificati apparati radicali per scendere nel sottosuolo alla ricerca delle risorse idriche oltreché di un robusto ancoraggio. Negli ultimi decenni, alle avversità a cui le piante pioniere degli ambienti sabbiosi sono perfettamente adattate con alcuni stratagemmi strutturali e fisiologici, si sono aggiunte le più impegnative problematiche legate alla grande frequentazione umana e al calpestio, bonifica meccanica degli arenili, raccolta, soprattutto nei riguardi delle specie dalla bella fioritura, e trasformazione degli habitat, fenomeni legati alla pressione antropica e turistica. Nella piccola spiaggia della Lamaia si possono osservare alcune piante tipiche di questi ambienti: la calcatreppola, che forma bassi cespugli dalle foglie molto coriacee e spinose; la nappola, vistosa specie ben riconoscibile dalle infruttescenze ovali spinose e uncinate; il ravastrello dai piccoli fiori rosei e frutti galleggianti che, racchiudendo i semi per lungo tempo, riescono a propagarsi via mare a grandi distanze.

Punto di interesse 7 D – La carbonaia

Le piccole radure che incontriamo nella parte finale della via dei lecci, tra la spiaggia del Porticciolo e Procchio, erano i luoghi dove venivano allestite le carbonaie per la produzione del carbone dal legname del bosco. Sin dall’antichità le foreste elbane erano ricche di tali siti produttivi: un vero e proprio mestiere, quasi un’arte risalente soprattutto all’epoca etrusca, quando i forni per la riduzione del minerale di ferro ingoiavano tonnellate di combustibile ricavato dalla vegetazione mediterranea. Secondo alcuni autori lo stesso nome antico dell’isola, Aethalia (la fuligginosa), attribuito ai Greci doveva riferirsi al fumo che si levava dalle fucine dove si lavorava il ferro ma anche ai pennacchi che si innalzavano dalle piazzole delle carbonaie. Il carbone era un tempo anche il combustibile domestico per il fuoco, dove cuocevano cibi genuini e saporiti. Persino la prima centrale elettrica di Porto Azzurro, allora Porto Longone, era alimentata a carbone di legna. La legna migliore per la sua produzione era quella di leccio, erica, corbezzolo e lentisco: legni duri e compatti che trattati sapientemente davano un carbone ad alto potere calorico. La carbonaia era costituita da una catasta di legna a pianta circolare e dalla struttura semisferica, con una specie di camino al centro che serviva per l’accensione e l’alimentazione dell’ossigeno necessario ad una lenta combustione che covava all’interno della catasta, necessaria al processo di pirolisi. Il tutto era coperto di terra per impedire una bruciatura completa del legname. All’occorrenza, in condizioni di assenza di vento, venivano praticati dei fori nel cumulo per aumentare il flusso dell’aria, fessure che dovevano essere invece chiuse nelle giornate ventose. In quei giorni eventualmente il carbonaio doveva vegliare la carbonaia per evitare la combustione completa del legname e lo sviluppo di incendi. In un periodo di cinque giorni dall’accensione, effettuata originariamente al centro della catasta, se il procedimento si era svolto correttamente, avveniva una completa distillazione a secco che trasformava il legname in carbone. Era quindi compito del carbonaio curare la combustione, praticando dei fori nella copertura affinché il fuoco non si estinguesse, ma facendo attenzione che non arrivasse troppo ossigeno che avrebbe potuto ridurre il carbone in un mucchio di cenere.

Punto di interesse 7 E – Lavorazione del ferro

In epoca etrusca la spiaggia di Procchio, soprattutto la sua porzione nord orientale, corrispondente alle zone di Campo all’Aia e La Guardiola, ha rappresentato un importante sito di lavorazione del minerale di ferro. I luoghi di riduzione del minerale, vale a dire la sua trasformazione da materia prima in ferro e acciaio, erano normalmente situati lungo la costa. In genere nelle baie più a ridosso, dove potevano facilmente giungere le navi cariche di ematite proveniente dalla costa orientale elbana, nelle vicinanze di piccoli corsi d’acqua e prossimi ad ampie aree boschive, dalle quali proveniva l’abbondante carbone necessario alla lavorazione nelle fornaci. Concreta testimonianza di questa antica attività industriale costiera sono le scorie di ferro e scarti della lavorazione dei blumi prodotti che si possono ancora raccogliere sui lidi isolani, in special modo proprio lungo la spiaggia di Procchio. Qui gran parte delle scorie furono raccolte nella prima metà del XX secolo per essere gettate negli altiforni per recuperare il ferro ancora presente al loro interno. Si tratta di frammenti scuri che ci possono ricordare frammenti di lava vulcanica, ma molto più pesanti per il contenuto di ferro, ancora presente al loro interno, prezioso elemento sfuggito agli antichi metallurghi che operavano con metodologie antiche e ancora rudimentali rispetto alle moderne tecniche siderurgiche. Gli Elbani di una volta chiamavano schiumoli questi pesanti frammenti di scoria antica, presente in molte località isolane: il nome era dovuto alla loro struttura caratterizzata da tanti piccole cavità e bolle. Nelle ricostruzione del ricercatore Gino Brambilla i forni degli Etruschi sarebbero stati alti 1,50-1,80 metri. La loro struttura di macigno era rivestita internamente di argilla. C’era una camera di combustione cilindrica e un camino troncoconico per i fumi che serviva anche per il caricamento del carbone e del minerale. Esistevano due fori, uno posteriore per l’insufflazione dell’aria spinta da mantici e uno anteriore, sulla porticina murata, per la fuoriuscita delle scorie. Nella fornace già accesa con fascine e carbone di legna, venivano versati in maniera alternata minerale spezzettato e altro carbone, fino a riempire la camera interna, insufflando contemporaneamente area dal retro. Dopo due tre ore di lavorazione e continua insufflazione, la scoria, ricca di impurità ma contenente anche una certa quantità di ferro, fuoriusciva dall’apposito foro anteriore. Dopo circa 10 ore di procedimento, al raggiungimento del colore giallo bianco (circa 1200°C), un nucleo di di spugna di ferro dolce si era formata all’interno della fornace, massa ferrifera che sarebbe poi stata estratta infrangendo la porta del forno. Il blumo così ottenuto era un prodotto ancora grezzo da lavorare ulteriormente sulla forgia dei fabbri.

Ultimo aggiornamento

19 Settembre 2025, 18:21

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Parco Nazionale Arcipelago Toscano